意外に多い顎関節症。

ちょっと前に立て続けに3名経験したので

シェアしたいと思います。

1.顎関節の定義

一般社団法人日本顎関節学会によると

顎関節症は,顎関節や咀嚼筋の疼痛,

関節(雑)音,開口障害ないし顎運動異常を

主要症候とする障害の包括的診断名である。その病態は咀嚼筋痛障害,顎関節痛障害,顎関節円板障害および変形性顎関節症である

参照元

http://kokuhoken.net/jstmj/publication/file/guideline/guideline_treatment_tmj_2018.pdf

というわけで、

要は噛んだり、開けたりするときに異音や痛み、違和感がある状態ってことですね。

今回の3名もいずれも同様の症状がある状態の方々でした。

2.顎関節症は多い?少ない?

統計的には

年齢的20代と50代に多い、

性別では女性に多いとされています。

病院勤務でも、

他の症状で来院していても

「実は顎も・・」と言われることもあります。

自覚はなくても圧痛がある人もとても多い場所です。

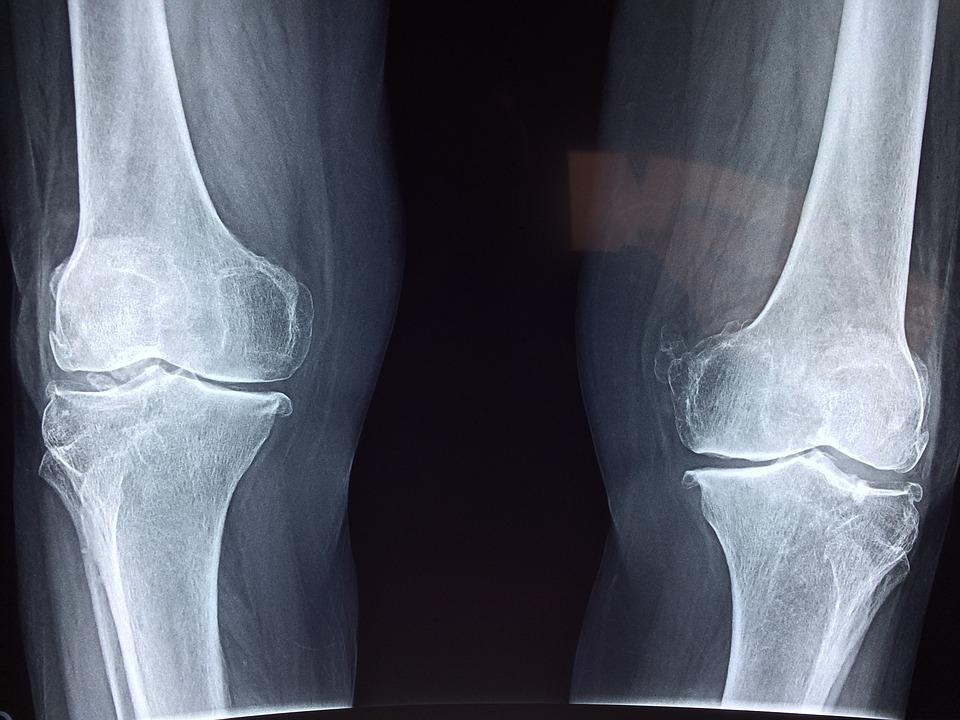

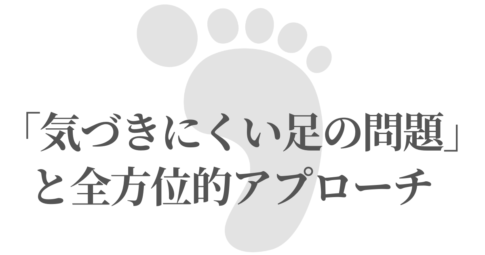

顎関節は下肢の疾患にも大切なのでチェックすることが多いんです。

(書籍でも「顎関節で〇〇を治す!」的なものもありますね。)

なので体感的には予備軍?も含めると

相当数いらっしゃると感じてます。

3.筋肉へのアプローチで3人中2人は良くなった

外側翼突筋のリリースで

3人中2人は良くなりました。

2人は3ヶ月以上経過しても再発してないので、

とりあえず症状を押さえるという意味では良かったと思っています。

この良くなった2名は両名とも過去に打撲などの経験があったとのことなので、そのダメージが残っていたんでしょうね。

4.顔全体を触れても治らない・・・。

さて残りの1名なんですが、

外側翼突筋を始め、頭頸部の筋肉や関節にアプローチしてもほとんど改善がありませんでした。

さて、、、、、

困った時は基本に戻ろうということで

全身のチェックをすることにしました。

症状のある箇所はあくまで「結果」

その「結果」の原因は他にある。

ということで

筋膜のテンセグレティ構造やグゼーの理想咬合などの知識を根拠に全身をチェックします。

・テンセグレティ構造から考えたら離れた場所部位も治療対象になる。

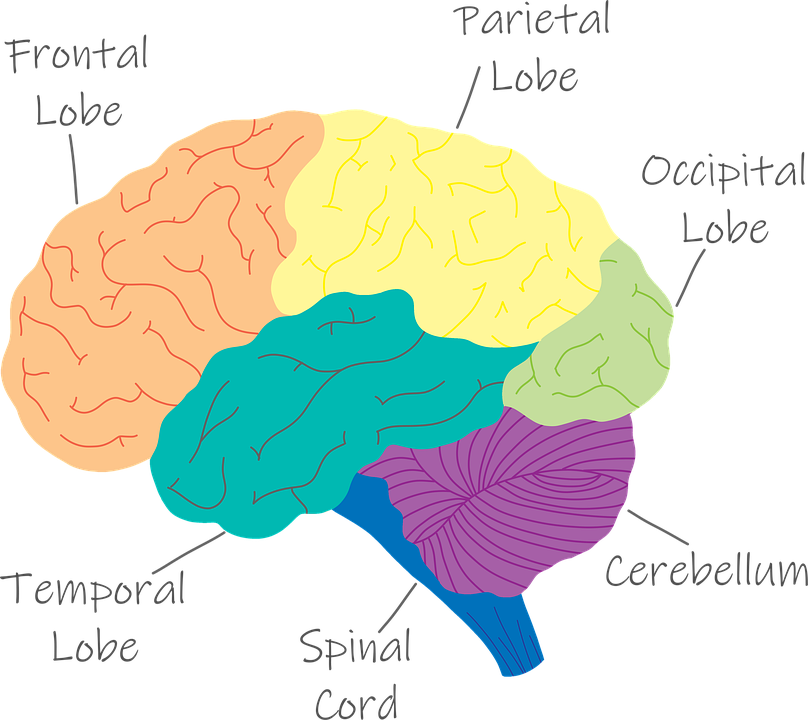

・グゼーの理想咬合なら顎関節の運動中心はC2なので、C2に影響を及ぼす場所を検討できる。

・筋膜の関係なら顎から下肢までの筋膜のつながりを知ることで下肢も治療対象になる。

こんな感じで全身を診ることの重要性はあるかと思います。

だって今回のケースは痛みにある局所やっても良くならなかった訳なので。

5.難治性の顎関節症の原因

残った1人の方は、右の顎関節症で何十年とまともに口を開けたことがないというヘビーな症状の方でした。

特に打撲などの外傷経験もなし。

全身チェックしていくと、左小趾の末節骨に強い障害がありました。

それに対してアプローチすると、その場で痛みがないと喜んで頂けました♫

まだ異音はあるそうなんですが、どこに行っても治らなかった症状がよくなって希望が持てたと言ってもらえました。

3ヶ月以上経過しても痛みは再発していないのでまぁOKかと。

この調子で改善していければいいなと考えております。

6.症状よりも相手を診る

マニュアルの様に、症状によって診るところを決めるという行為はとてもリスキーだと思っています。

もちろん症状のある周辺の問題をチェックすることはとても大切なのですが、今回のケースのようにそれだけでは限界があることもあるのが事実です。

人は顔や性格が違うように

人生経験や感受性も全く違います。

身体の一部の硬さがどこに悪影響を及ぼすかも当然人それぞれですよね?

今回の場合、左外側に負担がかかる姿勢がありました。習慣的に左側に体重をかけ続ける姿勢・動作を取ることで、結果右の顎関節に負担がかかってしまったというような解釈もあるかと思います。

教科書上の「理論」ばかりを優先するのではなく、一人一人、相手に合わせて、評価・治療できるように腕を磨いていきたいと思います。

コメントを残す