以前ご紹介した変形性膝関節症の方ですが、

歩行に余裕がでてきて毎日1万歩以上歩ける様になってきました。

https://houshinzyuku.work/knee-fracture/

しかし、そんな状態にまでなっても

階段はまだうまく上がれない

とのこと。

今回は歩行と階段昇降は全然違うものだということを

痛感したのでその内容をシェアしますね。

1.階段昇降の状態

15cmほどの段差で昇降能力を見せてもらうことに。

問題無い方の足は特に支障なくスムーズに昇降可能だったのですが、

患側は著明な膝関節の軋轢音💦

股関節や足関節・脊柱の位置を替えても

この軋轢音は多少軽くなる程度で消失することはありませんでした。

痛みはないけどカクカクするし、音が鳴って怖い

時には15,000歩以上痛みなく歩いている方なのに、

たった15cm程度の段差でこうも違うのか!

とインパクトを受けました。

やはり動作を直接確認することは大切ですね!

2.所見

ROM:

階段昇降時に必要な足・膝・股関節の角度をみても

OKCで確認する限り特に問題はありませんでした。

MMT:

これまで全身の使えていない筋肉は筋トレしてきたので

どの筋肉もMMT3レベル以上には達している状況です。

多少患側の方が弱い感じはあるのですが、

私が段差昇降時に筋肉のアシストをしても軋轢音は変わらないので

筋肉の弱化が問題ではない???

動作確認:

CKC(スクワット動作)においても

しっかりと股関節が使える形を練習はしてきたので、

大腿直筋など2関節筋が過収縮するようなこともありませんでした。

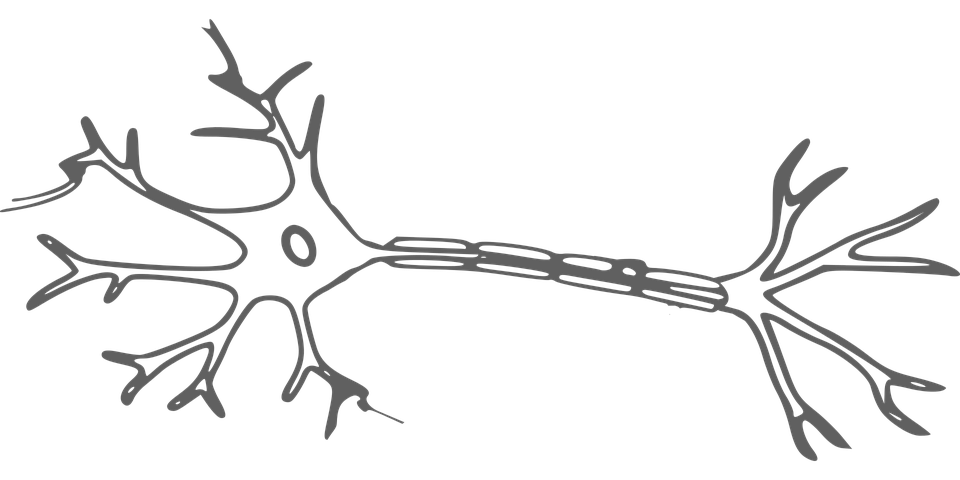

神経系:

前庭機能・小脳機能・脳神経機能も介入してきたので異常なし。

さて、

先生なら他にどんな確認をされますか?

是非ご意見伺えると嬉しいです!

3.盲点だった異常なポイント

再度全身を確認すると、

患側第4趾のPIP関節、下行結腸、大脳皮質機能に異常を見つけました。

足趾の関節の伸展が制限されたことで、

わずかに前方への重心移動が制限されていた様子。

下行結腸はスパズムを起こしており、

その支配神経である仙骨神経叢(L4〜S5)が、

筋肉のパフォーマンス低下を引き起こしてたのかも?

大脳皮質機能については

異常を見つけたことを本人に告げると

「精神的なものもある。事故で怪我をしてからおかしいから」

とのこと。

上記の問題にアプローチすると、

その場で段差昇降時の軋轢音は消失されました。

4.まとめ

・動作はそれぞれの運動学的特異性がある

・さらに個人のイメージや運動戦略(癖)の影響も大きい。

なので動作別にしっかりと確認をする必要があることを痛感しました。

また、

・外傷は運動器にも中枢神経系の機能にも影響が生じる。

・わずかな関節の異常からも運動は大きく変わる。

ことから、相手の既往歴などを聞き出すことはとても大切だと再認識させられました。

コメントを残す