1. はじめに

理学療法は単なる身体機能の回復だけでなく、患者さんの行動変容を促す支援でもあると考えています。

行動変容のプロセスを理解することで、

患者さんとの関係性を深め、効果的な支援が可能になります。

これこそが患者さんの回復と自立に不可欠な要素です。

2. 行動変容ステージモデル(TTM)について

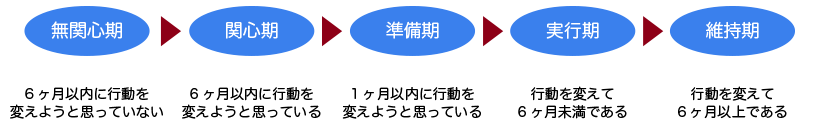

アメリカの心理学者プロチャスカらが提唱したTTM(トランス・セオリティカル・モデル)によれば、人が行動を変えるには5つのステージがあります:

- 無関心期

- 関心期

- 準備期

- 実行期

- 維持期

患者さんがどのステージにいるかを見極め、それぞれのステージに合わせた関わりが必要です。このプロセスは一方通行ではなく、状況によって行ったり来たりする動的なものとされています。

3. ステージごとの特徴

参照元:厚生労働省 e-ヘルスネット

無関心期:

「リハビリなんて必要ない」

「今のままで十分」

と行動変容の必要性を認識していない状態です。

関心期:

「このままではまずいかも」

「何か変えた方がいいのかな」

と変容の必要性を認識し始めている状態です。

準備期:

「来週から運動を始めよう」

「どうやって取り組めばいいか考えている」と具体的な計画を立て始めている状態です。

実行期: 実際に行動を変え始めた段階です。「毎日10分でも運動するようになった」という状態です。

維持期:

新しい行動が習慣化された段階です。

「運動が日常の一部になった」状態です。

実行期まで来て初めて人の行動は変容に至るとされていますが(この内容についてはこちら、実際に臨床において実行期にいる患者さんは少ないのが個人的な体感です。

ハナから自主トレを熱心にやってくださる患者さんなど期待する方がおかしいと思っています。

なぜ実行期に至らないかというと、

- 情報がない

- 逆に情報が多すぎて混乱する

- 負担が大きすぎる

世の中の問題解決ノウハウの多くが、実行期の方向けに作られているという事実は、セラピストとしてしっかりと押さえておく必要があると考えています。

4.各ステージに合わせた効果的な介入方法

無関心期:問題意識を促す働きかけが必要です。意識の高揚や感情的経験の活用も重要となります。

例えば「このままだとどうなるか」を具体的に示したり、成功事例を紹介したりします。

また、まず身体の快適な変化をただただ堪能していたくこともありますね。

関心期:メリットとデメリットを一緒に考え、自己評価を高め、変化への不安を取り除きます。

「運動を始めるとどんな良いことがありますか?」

「不安なことは何ですか?」

準備期:具体的な行動計画を一緒に立て、障壁を特定します。

「週に何回なら続けられそうですか?」

「どんな運動が楽しそうですか?」

実行期:必要なスキルの習得を支援し、成功体験を強化します。

「上手くできていますね」

「どんな変化を感じていますか?」

維持期:再発防止と長期的な習慣化をサポートします。

「調子が悪くなったときの対処法を考えておきましょう」

5. 理学療法での実践例

とある脳卒中当事者の方が語っていたエピソードを紹介します。

患者さんが問題視していない身体機能や能力について、セラピストが一方的な課題があり改善をするべきと指摘し、患者さんが経験上上手くいかなかったと感じているリハビリの内容を強要されたため、リハビリに通うのを辞めてしまったというものでした。

このような事例は病院や自費のリハビリに通われている方から実際によく聞く話です。

あなたはこのエピソードをどの様に感じるでしょうか?

ここで大切なのは:

ノウハウの提供方法時:

患者さん自身の行動変容ステージに合わせた情報提供が必要です。

評価:

患者さんが自分の状況を客観視できるような評価や、達成可能な段階的目標設定を提供します。

主体性の尊重:

あくまで変化するのは患者さん自身であり、セラピストはサポート役です。

なぜリハビリサービスを提供するのか、その目的を見失わないようにしましょう。

セラピストが感じる課題を解決したいなら、まず相手の変化へのステージを考慮することが不可欠です。

6. 行動変容を促すためのコミュニケーション技術

共感的理解の重要性:人は構造はある程度同じでも、感じ方・考え方・変化の過程は一人一人全く違います。

その個別性を無視して「正しい」ことだけを提供するセラピストは、患者さんとの信頼関係を築くことができず、結果として効果的な支援ができません。

マイケル・ランバートの「変化の四要因」

心理療法の効果を説明するための概念で、以下の4つの要因から成ります。

変化の四要因

1.治療外要因(Extratherapeutic Factors) 割合:40%

患者自身の回復力や自然回復率、幸運な出来事、社会的サポートなどが含まれます。

2.共通要因(Common Factors) 割合:30%

治療者と患者間の関係、期待感、希望感などが含まれます。これは、どの治療法でも共通する要素です。

3.期待・プラセボ効果(Placebo, Hope and Expectancy Factors) 割合:15%

治療に対する期待やプラセボ効果が含まれますが、具体的な根拠が示されていないと批判されています。

4.治療技法(Therapeutic Model/Technique Factors) 割合:15%

特定の治療技法やモデルが持つ効果です。具体的な治療法の違いが全体的な効果に与える影響は比較的小さいとされています。

この主張には多くの批判もありますが、セラピストの「正しさ」が全てではないことを示唆してくれていると感じています。

個人的な経験ですが、

リハ開始時にはまだ何もやってない段階から私のことを詐欺師呼ばわりをしてきた男性でも、今では良い関係性を築けています。

7. まとめ

理学療法士として「正しい」知識や技術の重要性を否定するつもりは一切ありません。

ただ、その伝え方や提供のタイミングが重要なのです。

行動変容のプロセスを理解することで、より効果的に、そして何より患者さんに寄り添った支援ができるようになるでしょう。

とある患者さんから聞いた素敵な言葉があります。

「人はそれぞれ皆素晴らしい宝物を持ってるの、だからそれに触れることが楽しくてついついおしゃべりしちゃうのよね」

この言葉から、あなたは何を感じるでしょうか?ご意見をいただけると嬉しいです。

コメントを残す